《前方》教案

《前方》教案

作为一名默默奉献的教育工作者,时常需要用到教案,借助教案可以提高教学质量,收到预期的教学效果。那么应当如何写教案呢?下面是小编为大家收集的《前方》教案,希望对大家有所帮助。

《前方》教案1教学目标

1.了解摄影散文,知道其特点。

2.理清文章脉络,理解重点字词句,把握文章主旨。

3.掌握文章的写作手法:虚实结合、反弹琵琶

教学重点

重点字词句的理解,以此更好地理解文章。

教学难点

写作手法:虚实结合、反弹琵琶

教学方法

反复阅读,深入理解。

教学过程

一、导入

先请学生说一说对印度的印象。(可能答案:人口众多、贫困??)

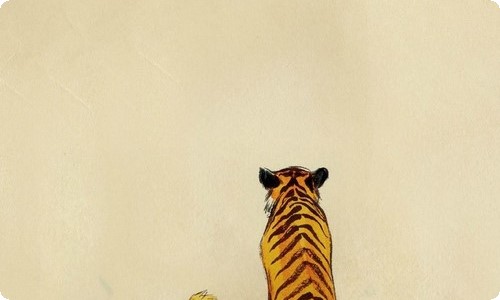

展示照片,让学生说说对该图片的理解(什么内容、怎样的生存状态、由此的联想等)。

总结学生所述,归纳出共同关键词,可能有:家、在路上、前方等等。 介绍照片背景:印度是一个人口大国,流动人口也非常多,一位印度的摄影师拍了这张

照片,取名为《前方》,曹文轩先生看了之后,展开联想与思考,写了这篇摄影散文。(板书:

题目、作者) 介绍摄影散文:(板书:摄影散文)摄影散文是摄影文学的一种,是按照艺术创作的规

律,通过一幅或者若干幅的摄影画面的表现,运用散文语言,形象地创造生活世界、塑造人

物、抒发情感的综合艺术形式。鉴赏时主要抓住2个特点:1.摄影的视觉性、对瞬间画面逼

真的再现能力;2.散文运用语言来表达对象时的自由。

二、文本研习

(一)整体感知,理清文章脉络

速读全文并思考:1.文中哪几段直接写照片上的内容;2.其他段落写了什么内容;3.全

文可以分为几个部分。

明确:1.直接描写照片内容:第1段、第12段(第8段稍有提及);

2.其余10段均是由照片展开的联想以及作者的感触

3.全文可分为三个部分:

第1

照片切入,引出下文

中间10段展开联想 展开联想,抒发感触

第12回到照片,呼应开头

(二)研读文本,分析重点难点

A.文章的第二部分,即作者展开联想这一段用了大篇幅的手笔,究竟写了哪些内容,我

们来逐一进行分析。文章第一段里讲到:不管是归家还是远行,都说明了人们有离家之举,

那么人离家的原因,文中有交代吗?

明确: 3、4段)迁徙的习性 离家原因:(第2段)人有克制不住的离家的欲望 (第5段)外界的诱惑

(第6段)无奈的选择

7段)前方的诱惑

克制不住的体现:

任何阻拦与艰险,也不能阻挡这声势浩大、撼动人心的迁徙。(第3段)

人会在闯荡世界之中获得生命的快感或满足按捺不住的虚荣心。因此,人的内心总在呐

喊:走啊走!(第5段)

B.作者点出了人有离家之举,也说明了离家的原因,接下来作者又写了些什么呢?让学

生阅读7-10段,并分析。

明确:

前方召唤

思考:“前方”的含义——理想

行在路上

“苦”(第10段):拥挤不堪的车、坑洼不平的路、抛锚无法修复(皮肉之苦)

惶惑、茫然、不安、无奈、焦躁不宁、索然无味(精神之苦)

人生之路

人生实质上是一场苦旅

“实质上”三个字是否可以去掉?

不能,它限定了是从本质上说。因为从生活现象上说,各人在生活中的情况不一样,不

一定都是“苦旅,正如文中作者所举的例子:坐游艇、飞机、火车等等,但从本质上讲

他们同样是想达到目的地而不能达到,想实现理想而不能实现自己所有的理想,实质上

还是一场苦旅。因此不能去掉。

精神苦旅

C.有钱的人也好,没钱的人也罢,人生实质上是一场苦旅,是一个悲剧,那么这悲剧又

体现在哪些地方?

明确:

总想到达目的地而不能到 理想难以实现

人的悲剧性实质(第11段) 在外思家

无法还家 精神无法寄托

还家无家

这里面四个“家”,分别有什么含义?

前三个是指现实生活中的家,而最后一个是指精神家园。

小结:

三个重点词

前方:在这儿不是单纯的空间概念,而是鼓舞人们前进的理想,是精神的目的地。

路:在这里不单单指现实中的路,更指人追求前方的过程,指人生之路。

家:既实指现实生活中遮风避雨的家,又虚指人的精神家园,精神的栖息地。

三个关键句

人有克制不住的离家的欲望

人生实质上是一场苦旅

人的悲剧性实质

(三)回顾全文,领悟反弹琵琶

A. 反弹琵琶

这个专题呢称之为“月是故乡明”,也就是思家怀乡的意思,这篇文章明明是一篇写去前方的文章,为什么放在这儿?

明确:

文章表面上虽是写离家写远行,但是人去前方的目的是为了追求理想,追求精神的寄托,追求精神家园。因此,这篇文章自然是可以放在这里的。曹文轩的这种写法被称为“反弹琵琶”,即逆向思维。优点:突破传统思维,立意新颖,令人印象深刻,发人深省。

B. 虚实结合

《前方》是一篇摄影散文,因此文中既有对照片的真实描述,还有作者的联想。

本文中除首尾两段是直接对照片进行描述外,还有第八段中的“我们眼前这辆破旧而简陋的汽车”,第十段中“拥挤不堪”、“那位男子手托下巴,望着车窗外,他的眼睛流露出一个将要开始艰难旅程的人所有的惶惑和茫然。” 等。

虽然作者对照片的描述虽不是很多,却很传神 ,更重要的是作者充分发挥自己的联想,以自己充满悲悯之情和深刻人文关怀的文字阐释了人生哲理。这种虚实结合的写作手法使这篇摄影散文没有被摄影作品所束缚,更没成为呆板的毫无生气的文字解说。

《前方》教案2前 方

教学目标:

1.在与文本对话、评点的基础上,体悟的立意,并比较与前两篇立意上的区别;

2.了解虚实结合的写法,找出自己认为内涵深刻的句子进行解读。

教学重点、难点:

1.立意上的反弹琵琶;

2.虚实结合的写法。

预习字词:

迁徙(xǐ) 袭(xí)击 按捺(nà)不住

憔悴(qiá cuì) 颠簸(bǒ) 惶(huáng)惑 温馨(xīn)……此处隐藏20794个字……兼具摄影的视觉性、对瞬间画面逼真的再现能力和散文运用语言来表达对象时的自由的特点

3、作者简介

先让学生介绍,然后教师补充必要的文学常识

曹文轩,生于1954年,江苏盐城人,生于江苏盐城农村,并在农村生活了20年现在是北京大学教授、现当代文学博士生导师,中国现代作家、学者作品有长篇小说《山羊不吃天堂草》、《草房子》等

二、 文本研习

(一) 自读课文,要求学生划出关键语句,理清文章思路,初步感知文章内容

1、教师提示 :关键句指中心句、首括句、总结句等

2、 学生自读课文,划出关键语句及难以理解的句子,在对话栏批注感受深刻 的句子

3、小组内交流自读情况

(二) 演习文本,班内交流

1、找出第一段的中心句

“他们正在路上”

2、 从全文内容看,全文的中心句是那一句?

“人有克制不住的离家的欲望” ,这是文章的文眼

3、这是否和人们的乡土情结相悖?这是否有悖于人之常情?试结合全文内容,谈一谈自己的理解,先进行小组内交流,然后小组代表发言

(1)教师精讲、点拨:

本文从反面立意,说的是离家,有反弹琵琶的味道,但是这并非有悖常理,作者从反面落笔,谈归结的仍然是对家的追寻:“人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地,而在于走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡就如同一首歌唱到的那样:“回家的心思,总在心头”只是这里的家不仅仅是现实的生养之地,更是精神的寄托

(2)拓展训练:反弹琵琶

①精讲

这种新奇的打破思维定势,从相反的方向去思索、分析,以求得新的判断与认识的写法,便是“反弹琵琶法”,它往往会使文章独辟蹊径,别有洞天

②学以致用

看一看下面的一些观点,你能不能反弹琵琶?任选一句,说出你的新观点,当然要阐释理由

一份耕耘,一份收获

人无远虑,必有近忧

千里之行,始于足下

不在其位,不谋其政

常在河边走,哪有不湿鞋

4、读第3—8节,看文章如何围绕中心句展开叙述的?抓住每段的关键句,分类组合分条回答

第三节:人类祖先在没有“家的意识和家的形式之前”就在无休止地迁徙

第四节:写人类有了家后远行的欲望没有寂灭

第五、六、七节:交代人类离家远行的原因

一是外面世界的诱惑要求学生想一句歌词,来表达文中“这个世界充满艰辛,充满危险,然而又丰富多彩,富有刺激性”的意思( 例如把“外面的世界很精彩,外面的世界很无奈”的顺序颠倒一下即可)

二是出自无奈(“家容不得他”或“他容不得家”)

三是“对前方的幻想”,即理想的诱惑,点出了“前方”,前方在这儿更多的不是空间上的概念,而是理想的召唤

以上谈的是人的离家行为以下转入对人生的思考

(三)重点语句、疑难语句探讨

1、方法点拨:对于重点词句、疑难语句的含义的准确把握,应结合语境,即全文的立意,作者的感情倾向,语句所在段落以及前后段落内容的叙述,这些内容可以帮你找到问题的答案

2、结合语境,联系现实,质疑讨论过程设计为先由学生质疑或教师提出问题,然后指导、组织学生探究、交流

(1)“路”“家”“旅途”“前方”等词语的含义的理解

找到文中的相关语句:第九段中“路连着家与远方”“人们借着路,向前方流浪”“是命运把人抛在了路上”“即便是许多人终身未出家门或未远出家门,但在他们内心深处,他们仍然有无家可归的感觉,他们也在漫无尽头的路上”“眼前与心中,只剩下一条通往前方的路”

这些句子中的“路”“家”“前方”等有的是本义,有的是具体语境中的特殊含义简言之,凡与“命运”、“内心”有关的词都具有语境义

“无家可归”的“家”指心灵家园,精神的归宿,理想的皈依之所“漫无尽头的路上”与“通往前方的路”中的“路”指人生之路“前方”指未经历的人生第10段中的“旅途”也是如此

(2)读文中举的例子后,再结合现实谈谈对“无家可归”的理解

例如现实中的人们生活贫困的时候,为了解决温饱问题,艰苦奋斗,以苦为乐,生活充实一旦生活富裕奔小康,忽然感到生活没有了奔头,不知何处是归程,心中茫然而惶然……有了一种“无家可归”的感觉其实这是人类精神和理想无所皈依的现实状况,一种灵魂的空虚感和焦虑感

这种信仰危机在学生亦有,如“星座占卜”

从这个层面上,文章用“无家可归”其实揭示的是人类精神状况中的三重悲剧:一、人在“走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡”;二、“人无法还家”;三、“即便还了家,依然还在无家的感觉之中”

作者由离家想到人类的精神境遇,充满了悲悯之情和深刻的人文关怀

(3)“人生实质上是一场苦旅”的含义

人生旅途之所以是一场苦旅,是因为理想难以实现,精神难有归宿人在外流浪,总在惦念家园,可回到家,却发现这不是自己理想中的那个家揭示了人精神无处寄托的悲剧

(4)“即便还了家,依然还在无家的感觉之中”这句话的含义

是指人们找不到精神的归宿,找不到精神的栖身之所就如佛家所说“只有房子没有家”,这是一种近乎宗教般的皈依感

三、拓展探究

1、 读完全文后请同学们回答最后一段的问题:“这坐在车上的人们,前方到底是家还是无边的旷野呢?”

如果这些人们没有精神的追求,没有精神的皈依之所,那么前方就是“旷野”,即便是前方是生他养他的家,也永远是“旷野’!

2、 文章读到这,我们忽然发现作品由开始的轰轰烈烈,转入到深沉、厚重的悲悯之中作家为什么要向我们揭示人生悲剧性实质?是不是要我们视人生为畏途,放弃对精神世界的追求呢?同学们讨论、交流一下

恰恰相反,人们正是有了追求、有了理想,才不空虚,才不茫然、惶然,才有有家的感觉,而这正是人类进步、发展、壮大的前提人有痛苦并不可怕,关键是不要放弃追求,这才是人生的崇高之处古希腊神话中的西西弗斯,宙斯罚他一次次把滚落山下的巨石推上山顶,西西弗斯在这日复一日的悲壮宿命中获得挑战荒谬、战胜庸常的成就感也正为此崇高屈原 “路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,海伦.凯勒“假如给我三天光明,我也要为人们送去祝福”,文天祥鞠躬尽瘁,死而不已,化作厉鬼也要与敌人抗争……

四、 课堂小结

作者以悲悯的眼光,赋予家以人文内涵,家不仅是生我养我之地,更是我们的精神寄托,同学们为了精神的故乡,让我们一起向快乐出发,奔向前方!

五、布置作业

自读《想北平》,自己填写“对话栏”

板书设计

前 方

曹文轩

家路前方

(精神家园) (人生之路) (未经历的人生)

文档为doc格式